Hallå! (スウェーデン語でこんにちは。英語のHelloです!)

前回の投稿から随分時間が経ってしまいました。いつの間にか冬が過ぎ、日々の天気は不安定ながら春を迎え始めているスウェーデンです。この空白期間、何をしていたかというと、主にスウェーデン語の勉強、就職活動、そしてときどき仕事です。また、クリスマスやお正月もあって、パートナーの家族を訪ねたり、私の実家に一人で短期帰国をしたりといったイベントもありました。

本当は語学学校での経験をときどき発信しようと思っていましたが、学校を早く修了することを優先し、できる限りの時間を勉強にあてました。就職活動もブログと向き合う時間をつくる勇気を削いでいたのも事実です。

そんな中、こうしてようやくブログを書く余裕ができました。というのも、先日ついに語学学校を修了できたからです。この時を待っていたかのように、目標やスケジュールを見直したり、自分の気持ちを整理したりする時間を作りました。この辺りの時間の使い方や現実との葛藤については、いつか他の記事で投稿するかもしれませんが、今回は語学学校についての第2弾を書いていきます。

タイムライン

まずは、私が通った SFI がどのように進んだのか、タイムラインで振り返ります。

- 2024年11月SFI スタート。

全然聞き取れなくてショック。定期テストも内容分からず対策方法に困惑。

- 2024年12月とりあえず必死についていく。

全国試験を合格して卒業するクラスメイトが羨ましい。

- 2025年1月休み明け。

スウェーデン語ダメになってるかと思いきや、前より聞き取れるようになってる?!→ここについては次回の記事でお話しします。

- 2025年2月定期テストも安定の合格ラインをキープ。

勉強方法も定着。全国模擬テストを経験。

- 2025年3月SFI を修了

実施約2週間前に全国試験の案内を受ける。無事合格。

私は2024年の11月から SFI の最終コース D を開始しました。修了したのは2025年3月。学校のクリスマス休暇と、自己都合で年末年始に約2週間の一時帰国があったので、実際に SFI に費やした時間は約4か月でした。Nationellt Prov という全国試験を受ける知らせを受けたタイミングには、クラスメイトから「早い!!」と言われました。というのも、ほとんどの受講生は入門コースから受講し、コース D の全国試験をうけるまでに SFI で2年前後を費やしているからです。私は早く修了した人の話も聞いていたので、私も「早く終わりたい」とずっとクラスメイトに繰り返し嘆いていました笑。コース D だけで1年以上費やしている受講生もいます。どんな暮らしを送っているかは人それぞれなので比べられないこともありますが、あくまで参考として私の経験や当時の印象などをここに記録しておきます。

いきなり最終コースに飛び級で一瞬だけ後悔した話

事前に受けたレベル確認テストの結果、2024年11月、私は SFI のコース D に飛び級で入ることになりました。初日、クラスルームに入ると先生に「初日で気の毒だけど、今日はミニテストの日なの。好きなところに座って」といったようなことを言われました。「といったようなこと」というのも、先生の言ったことが雰囲気でしかわかりませんでした。「やば。雰囲気でわかったけど、全然聞き取れないや。」といきなり緊張しました。

最初は「コース D にいきなり進めて良かった!早く SFI を修了するぞ」なんて意気込んでいました。しかし、週5日、毎日約3時間半その学校でスウェーデン語を学んでもなかなか「だんだん聞き取れるようになってきた!」という実感はほぼゼロでした。

それどころか

- 「まだ聞き取れない」

- 「まだ何言っているのか分からない」

- 「語彙力が乏しすぎるし、返ってくるスウェーデン語を理解できなかったら嫌だから、自分で発言する勇気がない」

と思うことが圧倒的に多かったです。そして、

- 「 C から始めた方が良かったんじゃないかな」

- 「先生に C に行けって言われるんじゃないかな」

- 「いつまでも D でなかなか卒業できないんじゃないかな」

と思うようになりました。パートナーに相談すると、「少し続けてみてそれでも厳しいと感じたら先生に相談してみては」と言ってくれました。その言葉に少し救われた私は、自分の学びの進捗具合を焦らず客観的に見続けることができました。ただ、次に書いたような状況で、モチベーション維持はなかなか難しかったのです。

私のクラスメイトはエリトリア人、シリア人、アフガニスタン人、ソマリア人、タイ人、フィリピン人、ケニア人など、多国籍でしたがヨーロッパ出身者はいませんでした。英語が通じるのはケニア人とフィリピン人くらいで、先生が英語でサポートすることもなく、私はスウェーデン語だけでやり過ごすしかありませんでした。果たして私はどう学び、いつSFIを修了できるのだろうか。楽しみ10%、不安90%でした。各国それぞれの訛り満載だったクラスメイトのスウェーデン語も分からず、また分からないことの聞き方がスウェーデン語で分からない。大きなフラストレーションを抱えていました。

スウェーデン語が聞き取れないまま授業が進む中、11月末には初めての定期テストを受けました。事前情報は全くなし、、、というかおそらく先生の説明を聞き取れていなかったんだと思います。ライティングの事前勉強をしたかったので、クラスメイトに必死で聞くと、どうやら「今勉強している教科書本文の要約をする」らしいということが分かりました。私はてっきり何かヒントになるテキストを読みながら要約できるものかと思ってテスト勉強をしていました。しかしテスト当日、机の上に置かれたのは、まっさらな紙一枚。「え?参考できるものなしで要約を書けということ?」と頭が真っ白になりました。これはほぼ暗記に等しいテスト。何度も読んで聞いて、書く練習をしないとやりこなせないテストでした。私は「いくつかの単語を見れば要約が書ける」レベルにまでしか勉強しきれなかったので、きつかったです。自分を恥じました。こんなに書けないなんて!

ショックでしたが、初の定期テストで先生も「しょうがない」と思うだろうと自分に言い聞かせ、「これはいい学びになった、次回に活かせる」と開き直ることにしたのでした。

授業内容、宿題、使った教材

さて、ここからは具体的にどんな教材を使ったか、どんなふうに授業が行われたかについて書いていきます。

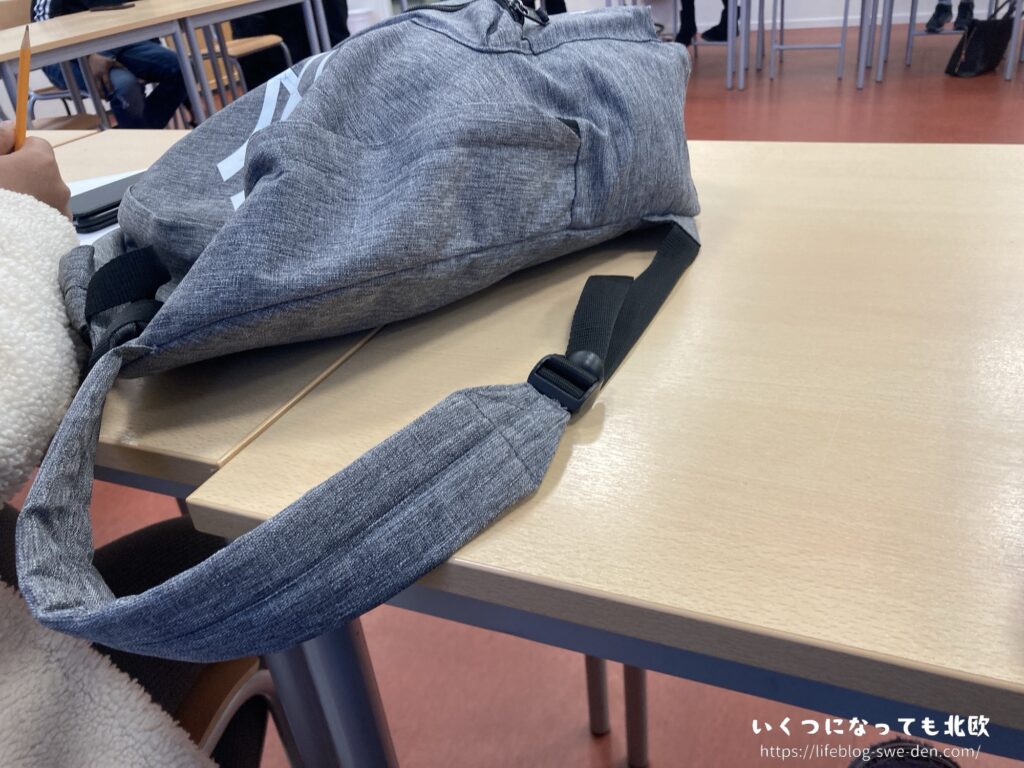

私のクラスで使用された教科書は “Språkvägen FÖR SFI KURS D” 。

複数の章からなっていて、各章ごとにテーマが設定されています。スウェーデンの文化、地理、環境問題、基本的な法令や人権など。そして各章には、そのテーマに関する読み物があって、そこで新しい単語やよく使われる表現を学びました。

本文を読んだ後は、クラスメイトと意見交換をするエクササイズや、記事や表を見て、考えたり問題を解くことでテーマに対する理解を深めながらさらに新しい単語を学べるページもあります。

また、ライティングの練習も含まれていて、例文とともにテーマに沿った課題が提示されているため、読解・会話・ライティングスキルをコース D 相当のレベルでバランスよく学べる構成になっています。

私たちは各章を2〜3週間かけて学びました。また毎度、新たな章を始めるタイミングで、テーマに沿った文法学習用の冊子も配布されました。テーマや学ぶ単語は異なっても、文法学習冊子の構成は統一されていたので、文法への自分の理解度が分かって良い教材でした。このクラスでは、基本的にメインとなる担任の先生が月、水、木曜日に授業を行い、火、金曜日は補佐となるもう1人の先生が授業を行いました。

1つの章の学習おわりには、Kapitelprov また Kapiteltest というその章についてのテストがありました。この定期テストの結果が全国試験を受けられるチャンスに影響します。

各章の学習スケージュール

- 章のテーマとなる本文を読む、ダイアログ聞き取り、読み練習

- テーマに沿った文法学習の冊子

- 教科書のエクササイズ、読み、書き、発言

- 聞き取り練習

- 読書の宿題、発表

- パソコン室でエクササイズ

- 章についてのテスト

特に聞き取りとライティング、文法問題は、テストの日まで繰り返し行われました。

また、私たちの教科書のサポート教材として、オンラインで利用できるエクササイズがあり週に1度、1日の授業の半分はパソコン室で自習。先生もその部屋にいるので疑問があったらいつでも質問できる状況でした。そして日によっては文法冊子の練習問題を解いてばかりの日もあり、自宅で解いてきた人にとっては退屈な時間となっていました。

スウェーデンに引っ越してまだ3か月しか経っていなかった私としては「日常生活で使うモノの名前や表現を習得する前に、教科書でこんな難しい単語ばかり習ってていいのか?」と思ったのが正直なところです。

デンマークの語学学校とのギャップから感じたこと

ここからは、同じ北欧にあるデンマークの語学学校との比較について書いていきます。

私はスウェーデンに来る前、デンマークで2年半暮らし、そのうち1年ほど語学学校に通っていました。そこでの経験との違いは、個人的に興味深かったです。

学校によって違いはあるかもしれませんが、私が通っていたデンマークの語学学校では休憩時間にコーヒー、紅茶、ビスケットが振る舞われ、クラスを超えて受講生が交流できる場がありました。

スウェーデン語には「FIKA(フィーカ)」という素敵な言葉があります。コーヒーや紅茶をケーキやクッキーなどと一緒にとる時間を意味します。デンマーク語にはこの単語自体はないものの、コーヒー休憩の文化は共通しています。語学学校で用意された飲み物や甘いものを囲みながら、受講生同士が自然と会話をする場があったのです。大学に通う学生や、日中仕事をしている人、求職中の人などとの情報交換もできましたし、現地の言葉を学び、社会に馴染もうとする人にとって、こうした時間は貴重でした。

ところが、FIKA の文化があるスウェーデン。その語学学校では、もちろん休憩時間はありましたが、FIKA は提供されませんでした。学校の1階にはカフェがあり、受講生はそこで休憩できますが、飲み物や食べ物を利用するにはお金が必要です。価格は町のカフェよりも安めに設定されているものの、仕事を持たない受講生が多いため、自分でお菓子や果物を持ってきたり、コーヒーや水だけで過ごす人がほとんどでした。カフェで何も買わなくても席を利用できるのは良かったのですが、デンマークであったような交流スペースがないのは少し残念でした。自治体の予算の問題もあるのかもしれませんし、違う場所で同じものを期待するのがそもそも間違っているとは思うのですが、個人的に興味深い違いでした。

語学を学びにきているのにダンス?

もうひとつ驚いたのは、スウェーデン語の授業にダンスや歌の時間があったことです。デンマークの語学学校では、そうしたアクティビティはありませんでした。

SFI では、先生が YouTube を流し、5分ほど簡単なエクササイズやダンスをすることがありました。私はこういうアクティビティが苦手なので、座ったまま勉強を続けていました。先生は「立って~!」と声をかけるものの、強制はしなかったので気が楽でした。

さらに、ある時から毎週金曜日に全コースの受講生が集まり、みんなで歌をうたう時間が設けられました。きっかけは、スウェーデンの成人向け教育施設で起こった銃撃事件でした。不安を和らげる目的だったのかもしれませんが、突然の取り組みに私は違和感を覚え、途中から参加しなくなりました。

あるクラスメイトと話したのですが、歌の時間はまるで幼稚園のようでした。コース D 以外の受講生もいたからか、先生方の話し方はとてもゆっくりで、受講生への接し方も優しすぎる印象でした。デンマークの先生も丁寧に話してくれることはありましたが、歌をうたったり、子ども向けのような話し方をしたりすることはありませんでした。

私は、早く仕事を見つけ、社会に馴染むことを目的としてスウェーデン語を学んでいます。歌をうたいに来たわけではありません。歌が語学学習に役立つ時もありますので誤解は招きたくないですし、語学学校のスタイルは国や町、先生個人によって違うとわかってはいますが、とにかくこの驚きは、「はやくSFIを修了したい!」という気持ちに拍車をかけました。

卒業したクラスメイトが羨ましくて不安になった話

2024年12月は、まだまだ授業で先生が言っていることが分からない、クラスメイトの発言が何言っているんだか分からない、そんな状況でした。

11月末まで定期テストの結果が常に良かった数人が、コース D の修了につながる全国試験の案内を受けていて、正直羨ましさでいっぱいでした。彼らにすでにどのくらいコース D で学んでいるのか聞くと6〜8か月とのこと。そして定期テストでいつもいい結果だと、全国試験受験のチャンスがやってくると言っていました。12月初旬の月曜と火曜の2日がかりで行われた試験。彼らは無事合格。最後に会ったのはその週の金曜日の授業。教科書を先生に返却して教室を後にする姿を見て、少し切なくなりました。

しかしそんな思いも束の間、翌週には新たに構成されたコース D の新クラスが始まりました。以前から同じクラスだった人もいれば、コース C から上がってきた人もいました。今回は、ウクライナ人が多数派で、他にはクロアチア人やポーランド人もいました。また、今回コース D は2クラスでき、これまで仲良くしていた受講生のうち2人は違うクラスに移されてしまいました。私たちのクラスはメインの先生は同じだったので、授業の進め方も同じ。別のクラスは、曜日別担当の先生が3人いて私たちとはまったく違う進め方をしていました。

別のクラスに移された元クラスメイトは初め、「先生がゆっくり教えてくれて、丁寧でいい」「私たちが分からないところを見落としないようにちゃんと確認してくれる」と高評価をしていましたが、その一方で、「テキストは使わず先生が用意したプリントが教材」「わたしたちはまだ定期テストがない」「どうやら進め方がゆっくりみたい」という点がややネガティブな印象として聞こえました。先生や、クラスの平均的なレベルによって、授業の進み方は違うものです。

一時帰国するときの休みの取り方

最後に中長期休みの取り方についてお話しします。

2024年12月は18日が年内最後の授業でした。次の授業は2025年1月9日からと伝えられましたが、私は年末年始に日本へ2週間ほど帰国する予定があったため、学校で用意された申請書に休みの期間と理由を記入し先生に提出しました。そして先生もサインをして、その用紙を学校の管理部に渡したようです。

2週間ほどの一時帰国とは言え、学校の年末年始休暇のあとから計算すると自己都合で休むのは約1週間だったので、スウェーデンに戻ってからは特に問題もなく、元のクラスに戻ることができました。休む期間やタイミングにもよるかもしれませんが、私よりも長期間学校を休んでいたクラスメイトは戻ってから別のクラスに移されていました。

まとめ

今回は、私が通ったスウェーデンの語学学校SFIの様子をお伝えしました。参考になれば幸いです。町や先生方、クラスメイトによっても授業は異なってくることも是非お忘れなく。

次回はSFI修了に関連したお話をしたいと思います。今回も読んでくださってありがとうございます!