Hallå! (スウェーデン語でこんにちは。英語のHelloです!)

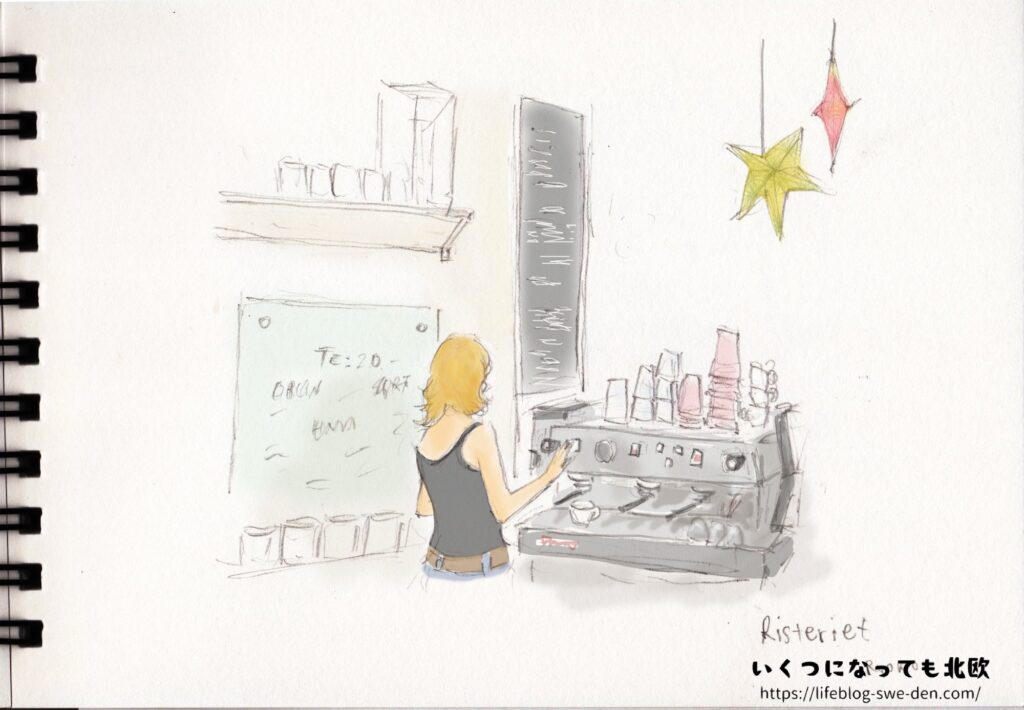

現在はスウェーデン在住でスウェーデン語を勉強しながら現地に馴染もうと、日々奮闘しているアラフォーです。その前にはプロフィールに書いたように、デンマークに住んでいたのですが、それはデンマークへの思い入れが強かったから。私が初めて北欧と出会ったのは、想定外のデンマーク訪問がきっかけでした。デンマークという国は、私にいろいろな意欲をもたらしてくれました。絵を描き続けるようになったのも、デンマークの存在がいつも心にあったからです。

というわけで今回は、デンマークとの繋がりを通して育まれた私の創作活動についてお話しします。『自己紹介・アート編』とさせていただこうと思います。ちょっと長いですが、目次から各章や節に飛べるので気になったところだけでもどうぞ。今後『語学学習編』や『旅編』なども投稿するかもしれません笑。北欧にまつわる「好き」を、このブログを通して少しずつお伝えしていくので、読んで共感してくださる方がいると嬉しいです。

自分の「好き」を探りにデンマークへ

デンマークでは、寄宿制のフォルケホイスコーレ(以下「フォルケ」と表記※)にいたことがありました。

※デンマークのフォルケについては Nordfyns Højskole (ノーフュンス・ホイスコーレ) のサイトに日本語の説明がありますので詳しくはこちらを参考にするのがおすすめです。

当時はまだ20代。2010年のことです。自分が何をやりたいのか分からない。でも分かっていたのは「デンマークが大好き」だということと「絵を描いたりクリエイティブなことをするのが好き」だということ。そしてデンマークにいつか戻って、生活をしてみたいという夢も持っていました。

そこで選んだ手段が、デンマークのフォルケに行くことでした。そこでいろいろな学生や先生と交流したり、クリエイティブ系の科目をとって自分の「好き」や「やりたいこと」を見出すことができるかもしれないと期待していたのです。

約70校あるフォルケのうち、私が選んだのは Odder Højskole (オダー・ホイスコーレ) で、デンマーク語やデンマーク文化、美術、写真、ヨガなどの科目を選択しました。現在では、学校の HP やコースが進化していて先生たちも少し変わっていたりしますが、美術の先生は2025年現在でも変わっておらず写真を見ると懐かしい気持ちになります。

結論を言えば、当時の私はまだ若く「デンマークのフォルケに行けば自分のやりたいことが見つかる」と、まるで他力本願のようにそこにいれば問題が解決されるような間違った期待を抱いていました。そのため、自分で勇気を出した行動は十分にできていなかったのです。ときどき部屋に引きこもっていました。クラスを休んだこともありました。少しとがった生徒のように美術の時間は、課題でなく自分の描きたいものを描いていた時間もありました。英語の失敗を恐れて、会話のイニシアチブをとることをほとんどしていませんでした。滞在期間の約5ヶ月弱なんてあっという間に過ぎ、コース終了間際になると、「周りのみんなは先の進路を決めていた。フォルケはきっとデンマーク人やヨーロッパの人たちに適した場所。私は自分のやりたいことなんて見つからなかった。何も学べなかった」なーんて心の中で文句を言っていたのです。今、振り返れば本当に恥ずかしい。

さらに恥ずかしいのは、そうした反省点に気づいたのは遅くて、フォルケが終わった1〜2年後だったこと。ただ、自分を責めてばかりいても仕方ないので、少し補足をすると、当時は心の状態が万全ではなかったことでうまく動けなかったのも事実。日本にいる要介護の家族や、闘病生活中の友人のことを毎日のように心配していました。フォルケ生活で、たくさん後悔は残りましたが、自分の大切な存在に気づけたことや、実はたくさん学んだことがあったということ、反省点を克服する新たな目標ができたことなどは大きな収穫となりました。

デンマークの美術クラスで生まれた作品たち

さて、私が経験したフォルケ生活の始まりと終わりを簡単にお話ししましたが、ここからは実際の作品や授業の様子を少し紹介します。滞在中は特に写真とドローイング、ペインティングの授業で、アートに触れていたときが一番自分らしくいられた瞬間だったと思います。

オリエンテーション

オリエンテーションではいろいろなゲームや、グループ別の共同作業を行いました。中でも印象的だったのは、『目の前のコースメイト(同級生)の似顔絵を描こう』でした。このアクティビティの面白い点は、自分の手元を見ないで相手の顔だけを見て、また、なるべく紙からペンを離さないように描くことです。一筆書きのようなイメージですが、さすがに一度も紙からペンを離さないのは難しいので、私は数回ペンを紙から離してラインの描き始めのポイントを定めました(写真左下)。私の目の前の生徒(写真左上)をはじめ、結構ルール無視で相手の似顔絵を描いていた生徒が多かったです笑。「みんな自由〜」と、日本のように先生が決めたルールに厳格でないとならないような空気がなく、とても気が楽でした。

ちなみにデンマークをベースに活躍しているライブ・イベント・アーティストの Iris Bakker は、好きなアーティストの1人なのですが、これと似た手法をパフォーマンスに取り入れています。

写真の授業

写真の授業では学校にあるフィルムカメラを使って、モノクロフィルムを自分たちで現像していました。トイカメラのブームにしっかり乗っていた私としては、この経験はとても楽しく、日本に戻っても自分で現像まではしないものの、フィルムカメラに再びハマるのでした。

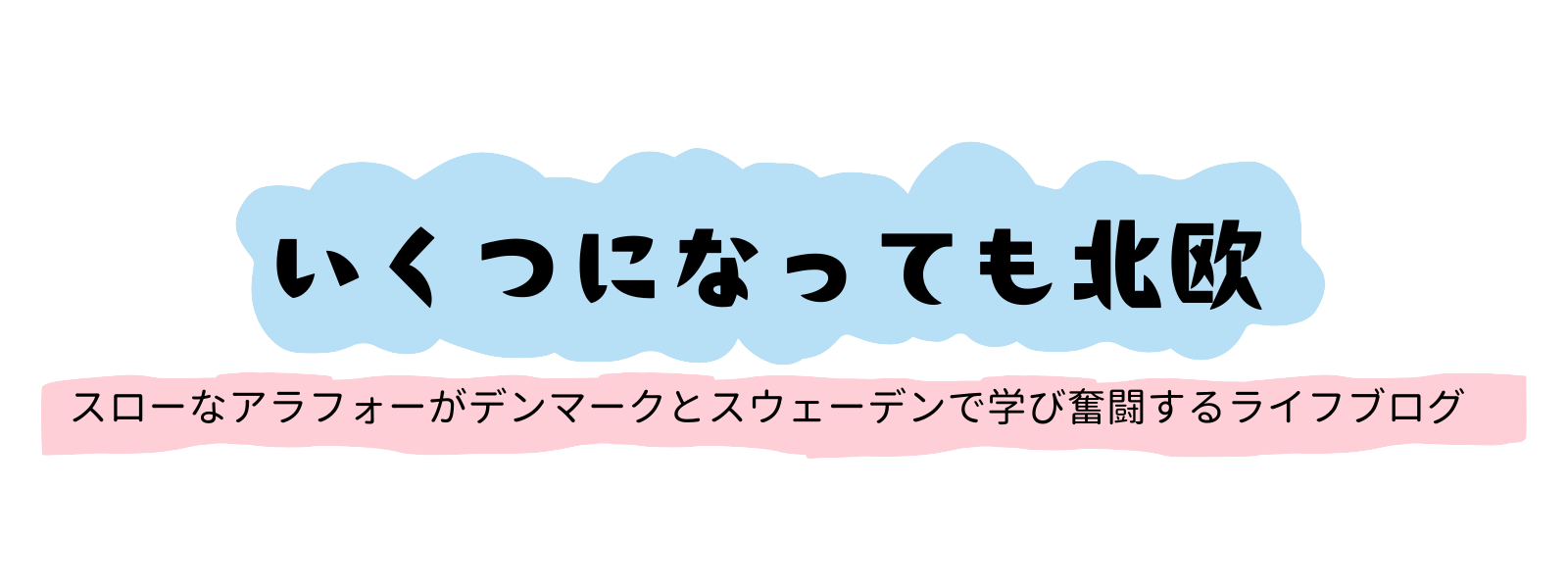

もうひとつ、楽しかったのが日光(紫外線)を利用して写真プリントをする『ブループリント』。私が利用したのは、デンマーク第2の都市オーフスにある美術館 ARoS に行ったときに撮った写真。ただ、正直自分で現像する作業もブループリントも時間を要するので、プリント作業自体にハマることはありませんでした笑。仲良くなった生徒は私以上に写真好きで、現像専用の暗室にしょっちゅう行っていましたね。

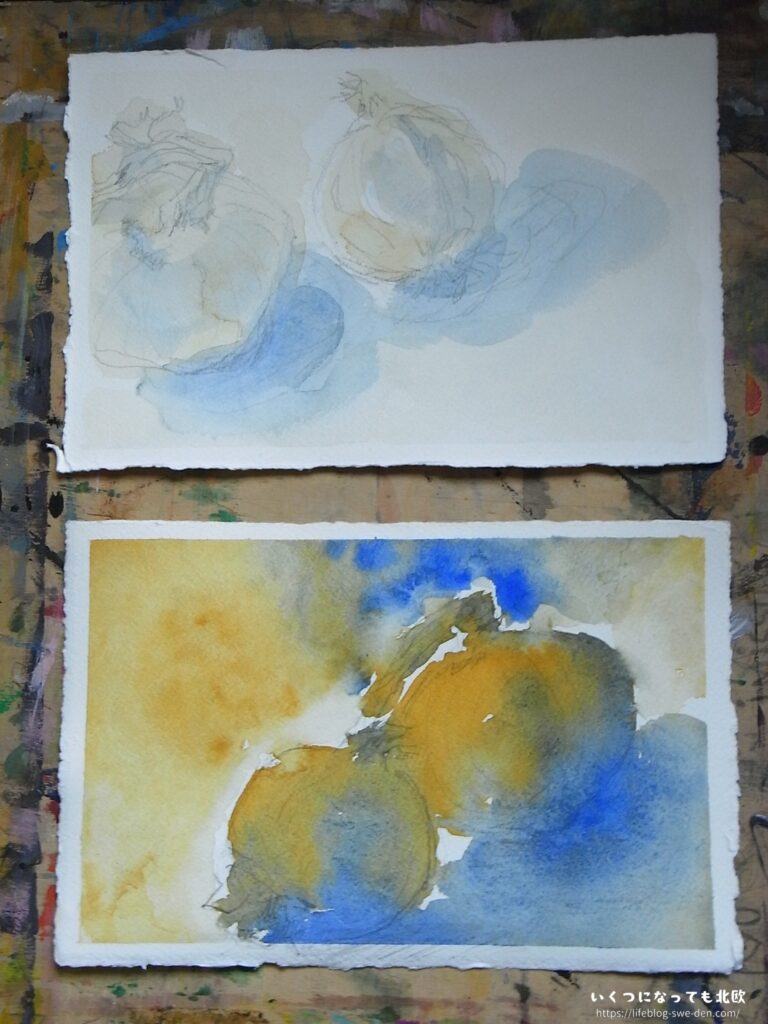

ドローイングとペインティングの授業

写真の他には『Drawing and Graphic (ドローイング&グラフィック)』と『Painting and art history (ペインティング&アート・ヒストリー)』の授業を選択していました。かつて「美大に行くのに予備校行かないと受験なんて無理と聞いたし、お金もかかるって聞いたし、美大に行ってどんな仕事に就けるか分からないし」とネガティブな事ばかり考えてアートの道をあきらめた私としては、フォルケでアトリエ体験をできたのが夢のようでした。

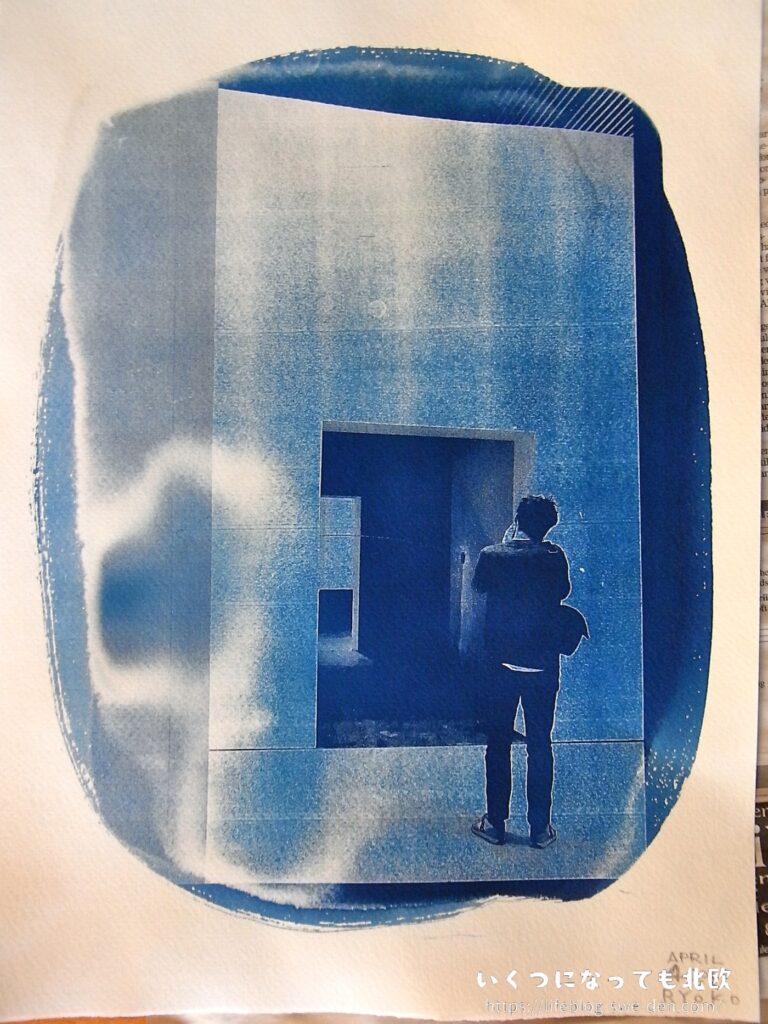

作業中に流れていた先生ピックアップの音楽も、アトリエの雰囲気をより高めてくれたと私は感じました。先生に誰の曲だったのか聞いたら、CDを貸してくれました。フォルケの先生方はとてもフレンドリー。

授業では、フォトブックを参考にしたり、身の回りのものを見て描いたり、版画を制作したり、受講生みんな同じ課題でも個性が出て面白いんですよね。完成後はそれぞれの作品をみんなで一緒に見てあーだこーだ評価し合いました。みんなお互いの作品のいいところを評価していたので自己肯定感はアップするし、「良くないところ」よりも「良いところ」を見るみんなの観察力はとても勉強になりました。当時は今よりもネガティブなことばかりを考えがちだった私は、どうしても「ダメなところ」を見がちでしたが、自然と相手のいいところを評価するみんなの姿勢に単純に「素敵だな、お手本にしたいな」と思っていました。

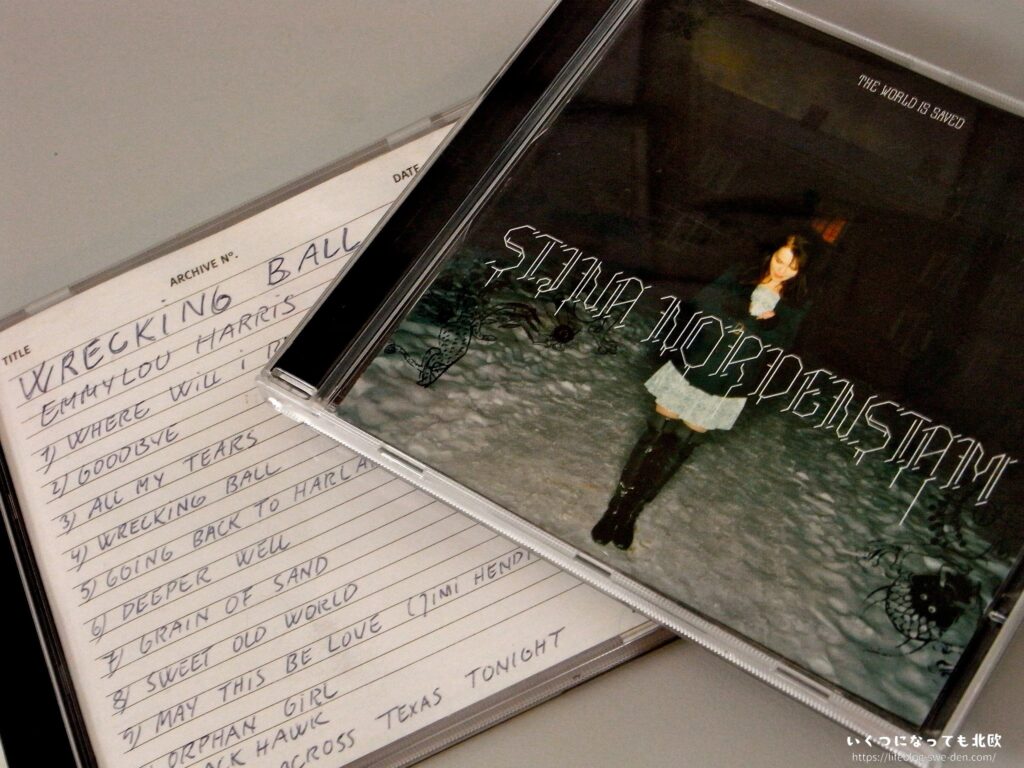

さまざまな課題がありましたが、冬スタートの春期コースだったので外へ出て、つぼみを観察して描く課題もありました。この課題以降、私はつぼみを見つけては、じーっと見るのが好きになりました。つぼみが出る頃は、まだ寒くても冬の終わりが近づいて、明るい春がやってくるという便りを届けてくれます。それは希望でもあって、つぼみを見ると、落ち込んでいるときでも少し明るい気分にさせてくれるんです。

他に気づいたことは、私は明るい色を使う傾向にあるということ。このつぼみは、先生のアドバイスもあって、自分の中では比較的グレーがかった雰囲気に仕上がっています。デンマーク含め、ヨーロッパからの他の生徒も割と暗めの色を使う傾向にありました。これも面白い発見。彼らの使う色も素敵でしたが、どうしても自分の作品は明るい色になってしまう。でもそれでいいんだと思います。それが自分らしさなのかもしれません。

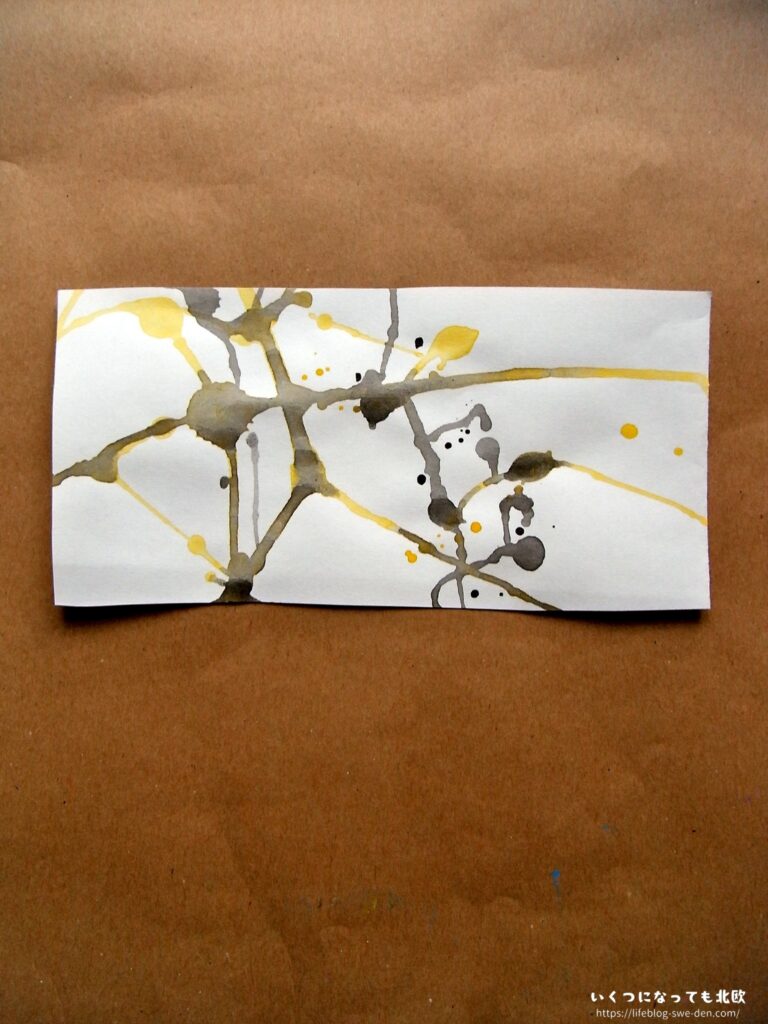

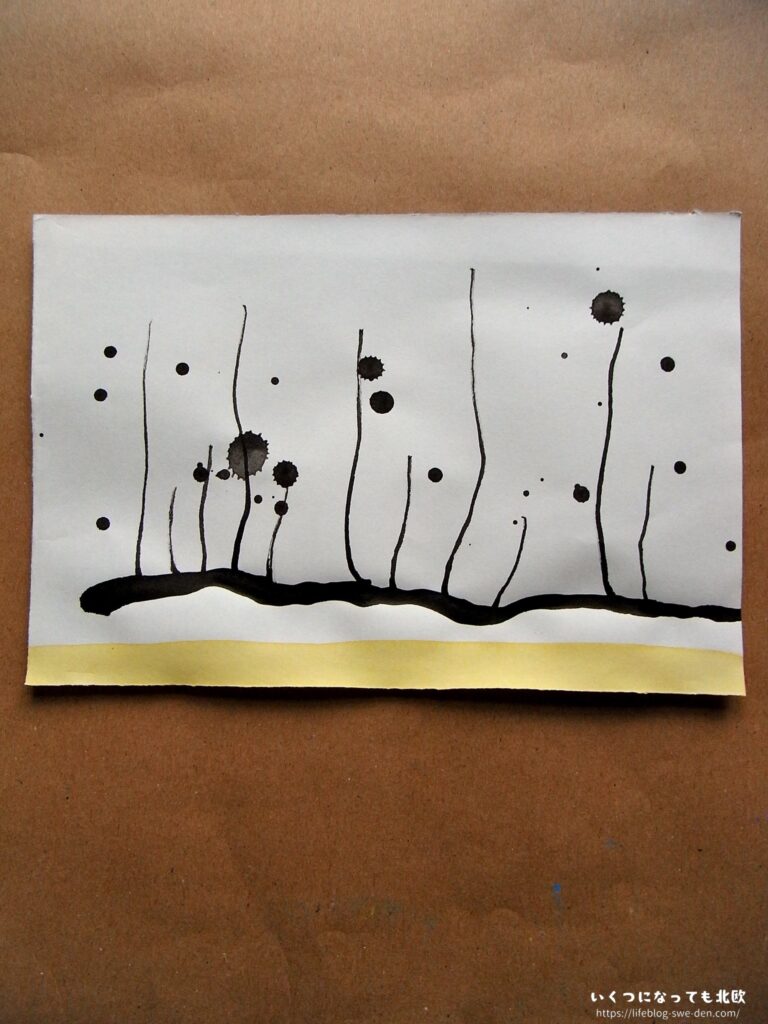

この黄色と黒(グレー)で表現している作品は、一番左のものが課題で『絵の具をボタっとたらして、紙を動かして絵の具がどんなふうに流れていくか見てみよう』というもの。すぐにこれに飽きてしまった自分は、その課題を終えると、課題と関係ないものを描いて遊んでいました。最後の2つがそのときのものです。ちなみに、一番最後のグレーの部分は「木」なのですが、私のイラスト用インスタグラムのプロフィール写真に使用しています。

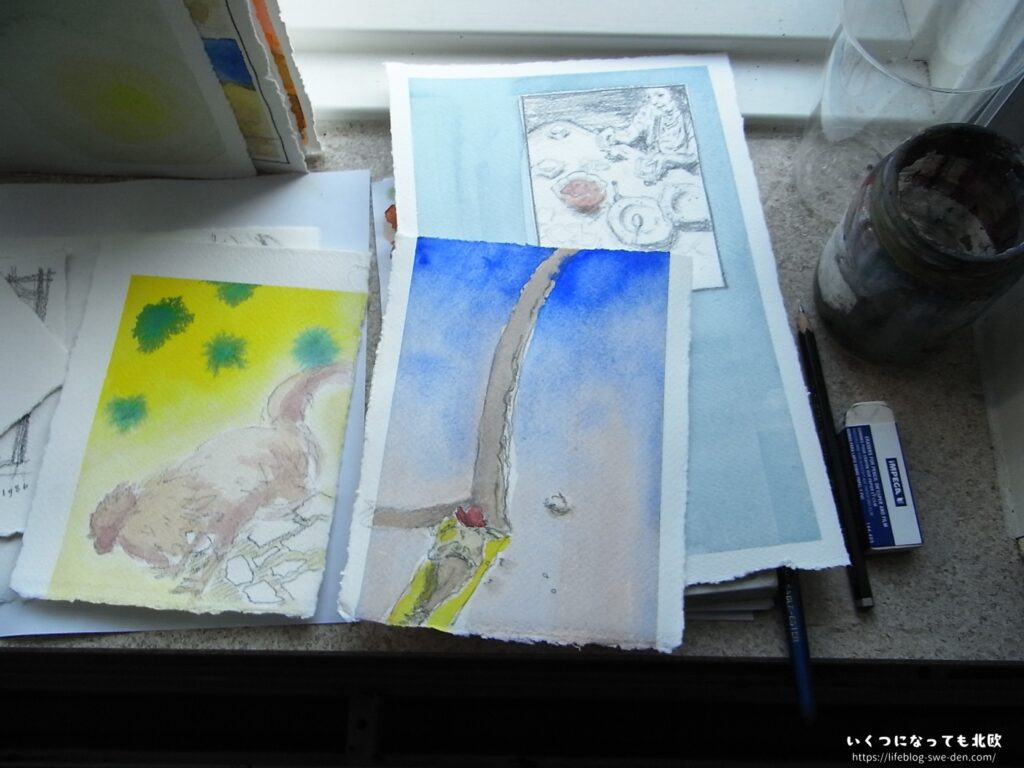

また、授業では、美術館に行く機会が何度かありました。ARoS のコレクションのひとつ、であるオーストラリア人作家による作品『Boy』に魅了された私たち。何がどう魅力的だったかと語るよりも私は感動を描いて表現するタイプかもしれません。自分の部屋でこんなものを描いていました。

やっぱり絵を描くのが好きだなと実感して、授業外でも絵を描いていました。

そして、授業中でも先生に「私、これが描きたいです。今、これ描いていていいですか?」と、課題外の作業をしたいと、ときどきお願いしていました。

「勝手な生徒だな」と先生は思ったかどうかは分かりませんが、個人の意思を聞いてくれる風潮のあるフォルケ。「わかった、いいですよ」と受け入れてくれました。もちろん時間を守ったりと、団体行動も大事ですが、基本的にはひとりひとりが自分で意思決定していくことを先生たちはフォルケの輪の周りから見守ってくれているような印象がありました。そうです、見えないですけど輪があるのです。だからひとりひとりが個人の意思や意見を持っていても、みんなで一緒にそこで生活しているし、一緒に掃除をしたり食事をしたりする。それぞれ個性を持っている中でどのように人と交流していくか、この小さな学校の中で社会が築き上げられていく様子を実践を通じて学んでいるようでした。あくまで輪の中心は生徒。先生は、ヒントを出してくれたり、一歩を踏み出せない生徒の背中を押してくれる。でも生徒が受け身のままでは先生は気づけません。生徒同士、生徒と先生との「会話」の中でお互いを学んでいくのです。

私は当時、デンマーク語どころか英語が全然できなかったのですが、できないなりに美術の先生とはコミュニケーションをとっていたためか、先生は私にこんな提案をしてくれました。

「今度の美術クラスの展示会で自分の作品スペースを設けたらどうだい?」

ときどき、自分たちの作品をアトリエの壁に貼って他の科目をとっている生徒にも公開するミニ展示会を行うことがありましたが、コース終了間際に各科目で成果を発表する機会があったときには、先生が私用に小さな展示スペースを作ってくれました。すごく嬉しかったですし、「こうやってフォルケは人にその個性を気づかせてくれるのかな」とも思いました。小学生の頃、自分の絵が気に入られて校長室に飾ってもらったことがありましたが、そんなことがあっても絵を描いていく人生を選ぼうとしませんでした。ただぼんやりしていた子供だったのか、子供ながらに「そんなことは難しい」と悟っていたのか覚えていませんが自分の個性を理解するのは簡単ではなかったと思います。

『自分の「好き」を探りにデンマークへ』の章で、フォルケにいた当時は「何も学べなかった」と思っていたと書いたことと矛盾しているかもしれませんが、当時はネガティブなことがポジティブなことを覆ってしまうほどのマインドを私は持っていたのかな、なんて思っています。

おまけの短期授業 – プロジェクト・ウィーク

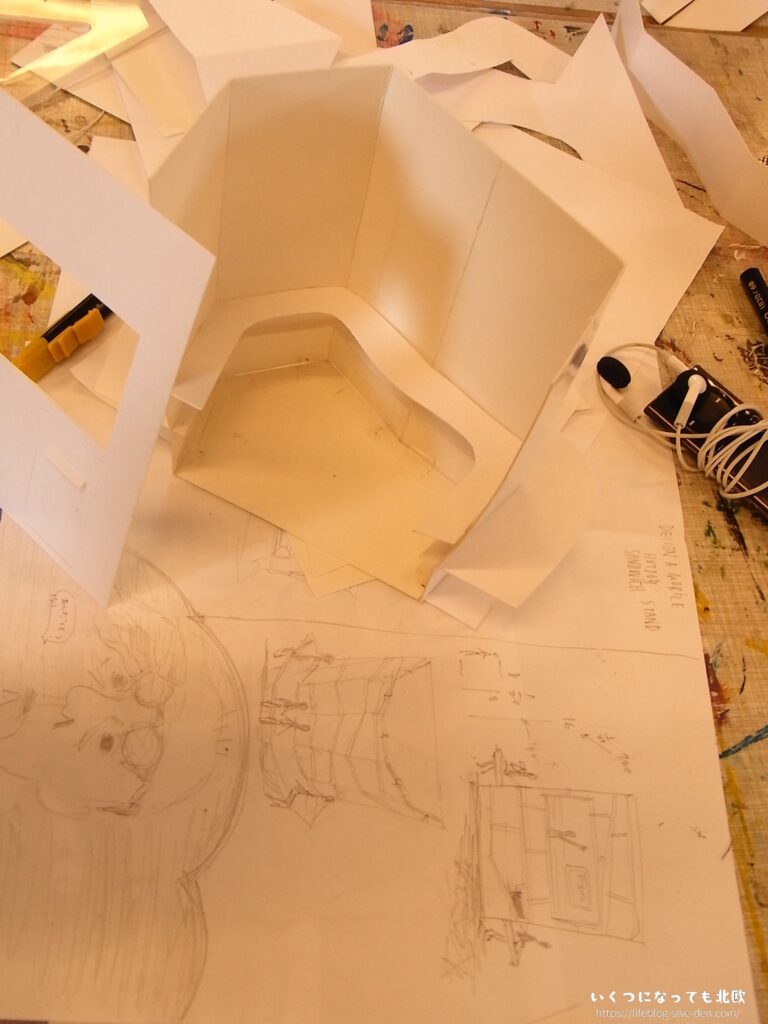

フォルケ約5ヶ月の滞在中、ときどき Project Week なるものがあり、短期で普段と違うことも学べる選択科目がありました。私が建築デザインを選んだ際は、クラスでオーフスに行っていろいろな建物のデザインを見たりしました。ここで私が苦手と感じたのは、モダンな建物のデザインを作り出すこと。昔ながらのデザインや、落ち着くデザインが好きな私は、新鋭的だったり近未来的だったりするデザインは見るのは楽しいと思っても自分で作り出すことはしたくないと思いました。それでも課題は課題だったのでやりましたが、紙にそのデザインを描いたり落書きをしていたときの方が結局は楽しかったのです。

写真にハマった結果、参加したポストカードコンテスト展

写真にのめり込んだきっかけ

2010年にデンマークのフォルケで美術クラスをとっていたものの、そのまま絵を描くことに没頭することはありませんでした。当時は写真をたくさん撮っていました。主にデジタルカメラででしたが、トイカメラやコンパクトフィルムカメラも好きでした。旅中は「この景色、絵になるなぁ」と思ってはパシャリ。日常では「この瞬間を思い出として画ごと記憶に留めたい」と思ってシャッターを切ったり。また、友人のお姉さんでカメラマンでもある方が、とっても親切に初心者の私にフィルムカメラのハウツーや、私におすすめのカメラを教えてくれたこともあって、なおさら写真を撮ることにハマっていきました。

そんな中、2013年の夏に、また恋しくなったデンマークに行ったのです。「英語を勉強しに短期イギリスへ行く。その前後、デンマークに滞在する」と言って両親を説得するなど、家族とのやりとりを経ての再訪となりました。

デンマークでは、友人宅に滞在させてもらい、時には友人と、時には1人で、いろいろなところへ出かけました。また、この頃には「フォルケで学びがあった」ということに気づけるようになったので、その反省を生かして、フォルケで知り合ったコースメイトに自分から連絡をして会いに行ったり、イギリスの英語学校では出会った日本人のクラスメイトとも英語での会話をお願いして英語スキル向上を目指したり、他国から来た生徒たちとも毎日のように交流していました。もちろん華やかなことばかりではありません。うまくいかないときは、考えすぎてモヤモヤしたり泣いたりしていました。 この、反省を次に生かしたことについては過去のブログでお話ししています。

帰国後も続けた写真活動は展示会への挑戦へと発展

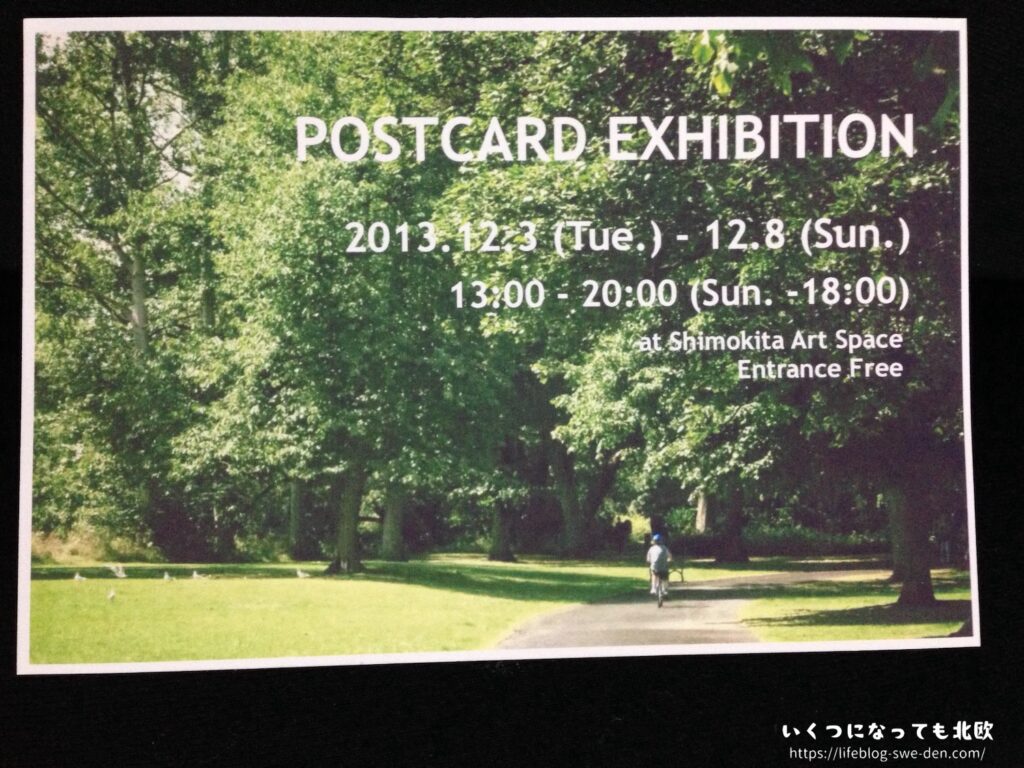

あっという間に過ぎていった2013年の夏でしたが、いろいろなシーンを写真におさめ、日本に帰国してからも何度も何度も写真を振り返りました。当時写真メインで利用していたブログがあったので、そこに載せる写真を決めたりもしていました。「この写真をポストカードにできないかなぁ」と思うことがありましたが、たとえ売るにしても売り方が分からない。そこでリサーチをしてみたところ、面白そうな企画を見つけました。下北沢で行われていた『ポストカードコンテスト展』です。自分で作ったポストカードを、展示もできて販売もできる。この楽しい企画に参加しました。足を運んでくれた知人・友人に感謝、そしてポストカードを購入したくださった方々にも。

ポストカードコンテスト展は楽しめましたし、嬉しい結果に対して、主催の方から「事前に周りの人にどれだけ声をかけたかが大体コンテストの結果を左右するんですよ」と教えていただき、学びがありました。とは言え「来年もやろう!」という思いは芽生えませんでした。でもいつか、また展示の機会を作ってみたいと密かに思っています。そのときは自分の絵を展示したいと思います。2010年代前半はまだその挑戦ができていませんでした。なぜなら他のことで自分を忙しくしていたからです。

創作活動は写真から絵へ:デンマーク通信を発行していた5年間

デンマーク通信の誕生

2010年、デンマークから日本へ帰国してからの数年間、絵に関してはインプットが主でした。美術館によく行って素晴らしい作品の数々を観ていたのです。そのたびに私の創作意欲は増していましたが、時間がないと言い訳。しかしそれ以前に、その意欲をどうアウトプットするか具体的に決まっていなかったのだと思います。

2013年の夏、デンマークとイギリスに短期滞在したことをお伝えしましたが、日本へ戻ったときは、まだまだ下手な英語力ながらも少し自信を持てるようになったため、もう少し語学を頑張ろうと思ったのでした。そこで挑戦したのが、映像字幕翻訳。映画も語学学習も好きで、翻訳は憧れの仕事でもあったので試す価値があると思いました。結論を言えば、当時はかなりの時間とお金をこの勉強に費やしたものの、スキル不足でうまくいきませんでした。残念!しかしながら学校の企画で、スウェーデン映画祭に出品された1作品のチーム翻訳&字幕作成の一員として携われたことは、大きな収穫です。

そうして映像字幕翻訳の挑戦に、ひと区切りつけた頃のこと。前からカタチにしたいと考えていたデンマークでの私の経験、デンマークが大好きな気持ち、デンマークで見たシーンの紹介など、デンマークといつまでもつながっていたいという思いをようやく表現するエネルギーが湧いたのです。私の創作意欲が写真から絵へ戻ってきました。

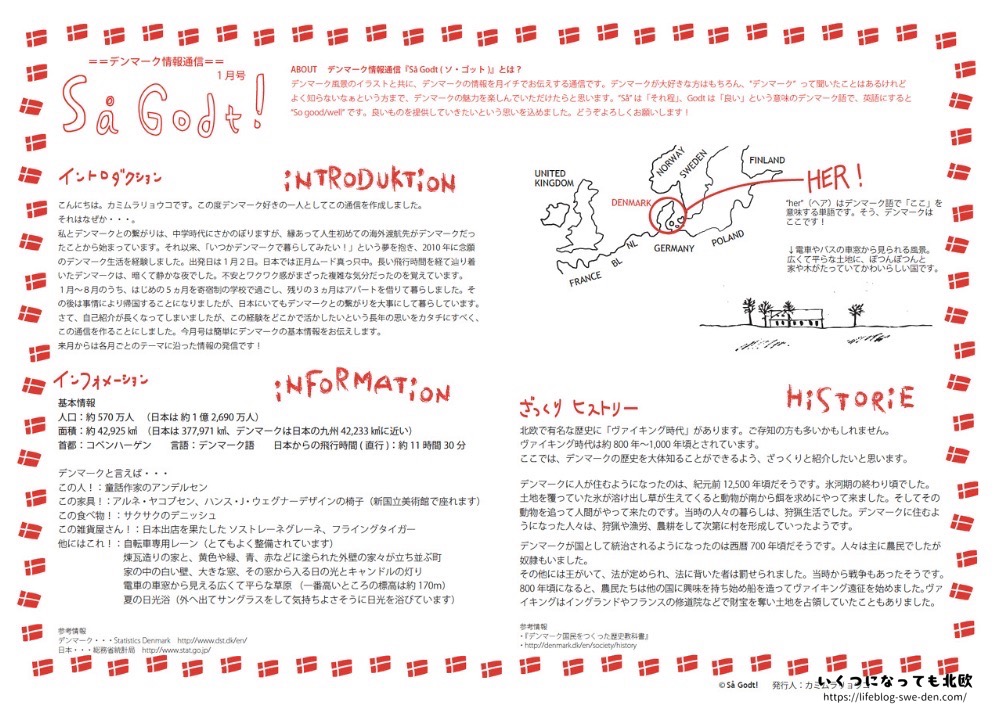

ノートに、私には何ができるだろうと書き出して、「小学生みたいかもしれないけど、デンマークに関する情報とイラストを入れた新聞を作ろう」と決めました。名付けて『デンマーク情報通信 Så Godt (ソ・ゴット) !』通称は『デンマーク通信』。2017年1月から2021年12月まで5年間、毎月発行していました。家庭用プリンタで印刷しては、友人に郵送で送っていました。会えたときには手渡しすることも笑。母はクリアファイルに入れて保管してくれています(感動)。

デンマーク通信を始めた2017年はデンマークとの外交関係樹立150周年記念

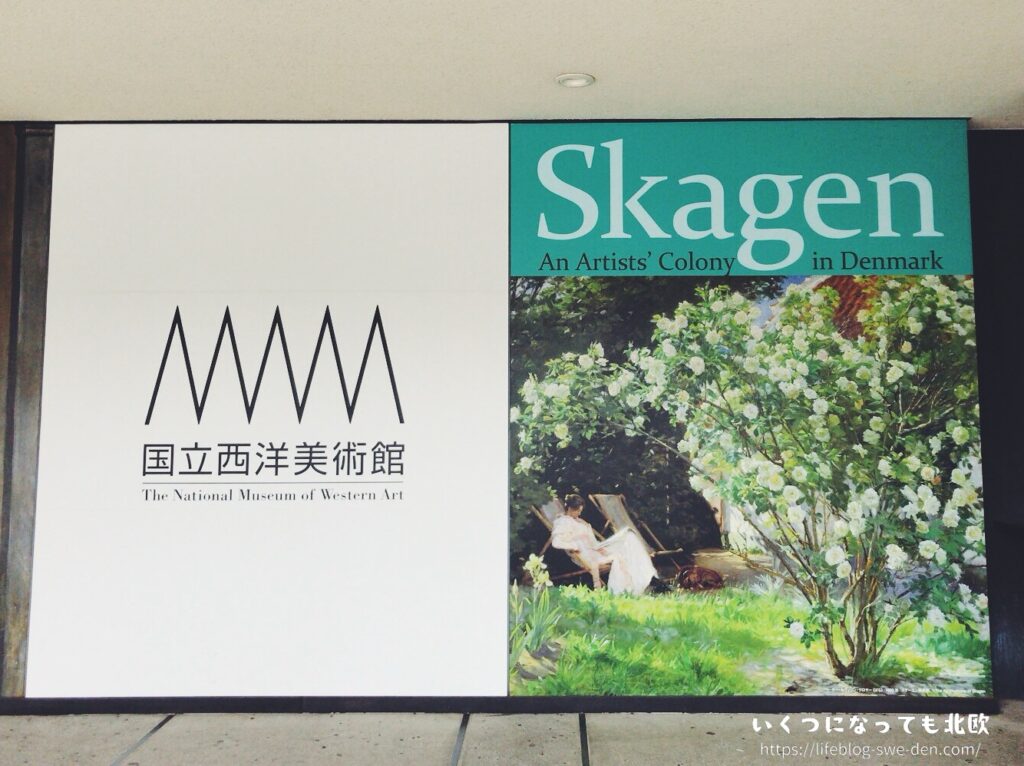

また『デンマーク通信』を始めた2017年は、デンマークと日本の外交関係樹立150周年でした。そこでいろいろな企画 (※) が催されましたが、私がいちばん興奮したのは、大好きなスケーエン派の絵画作品が日本へやってきたこと!これが『デンマーク通信』制作開始のモチベーションにつながったかどうかは、実はもうあまり覚えていないのですが、きっと、2016年の年末ごろにこの展示会のチラシを手に取り「絶対行く!」と意気込んでいたはずです。

※参考:

・在デンマーク日本大使館『日本・デンマーク外交関係樹立150周年記念ホームページ』

https://www.dk.emb-japan.go.jp/150/jp/index.html

・台東区役所お知らせ『2017年日本・デンマーク外交関係樹立150周年交流推進事業を実施しました。』

https://www.city.taito.lg.jp/kusei/shokai/shimaitoshi/news/2017-jp-dk-150.html

この年は、外交関係樹立150周年と関連のないイベントを含めても、日本でデンマーク感を味わうことができた楽しい年でした。

まず、春には国立西洋美術館での企画展『スケーエン:デンマークの芸術家村』を鑑賞。また、関連して映画『マリー・クロヤー 愛と芸術に生きて(原題:Marie Krøyer)』を観ました。デンマーク人や芸術家の生々しい人間模様が描かれていてこの映画にすごく引き込まれました。

そして、ちひろ美術館で、『ちひろと世界の絵本画家コレクション わたしのアンデルセン』と『イブ・スパング・オルセンの絵本』展を鑑賞。

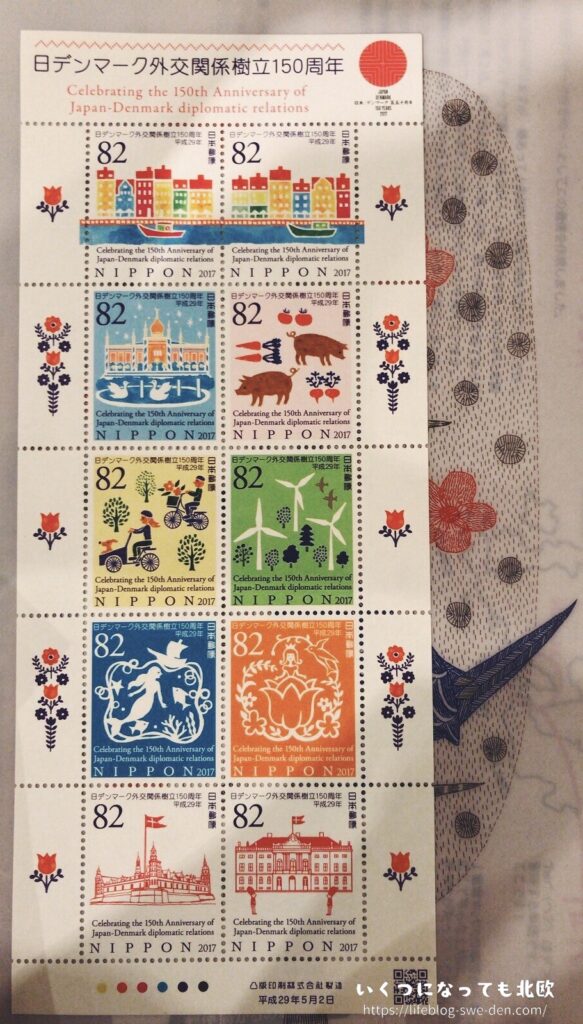

また、郵便局では記念切手が販売されたので、当時発行したデンマーク通信の郵送時に利用しました。

夏には、デンマークのアンティーク家具と一緒に美味しいコーヒーが楽しめる名古屋のTRUNK COFEE (トランクコーヒー) の2号店の開店祝いに行ってきました。クラフトビールも楽しめる TRUNK COFFEE & CRAFT BEER です。もちろん1号店にも行きました。

それから都内では、デンマークの映画『きっと、いい日が待っている(原題:Der kommer en dag)』を観に行きました。デンマークについて、美しいデザインやオモテで謳われていることだけでなく、いろいろな角度から知りたいという方に、個人的にはおすすめです。

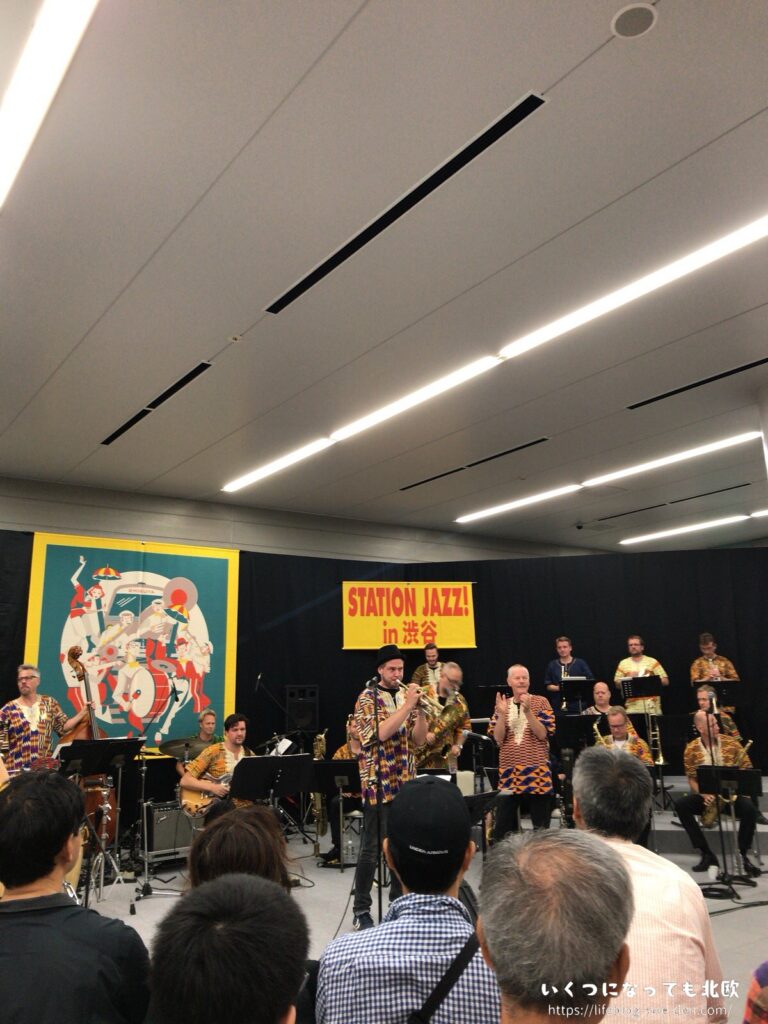

また、渋谷の地下鉄駅構内で行われた DR Big Band (デンマークラジオ・ビッグバンド) のライブ演奏や、MEW (ミュー) の来日コンサートにも足を運びました。

秋・冬は、国立公文書館にて『日本とデンマーク 文書でたどる交流の歴史』展を通して少しお勉強。

そして用事で横浜を訪れたときに、前から行きたかったレストランに立ち寄りました。デンマーク国旗がめじるしの SCANDIA (スカンディヤ) でランチ。

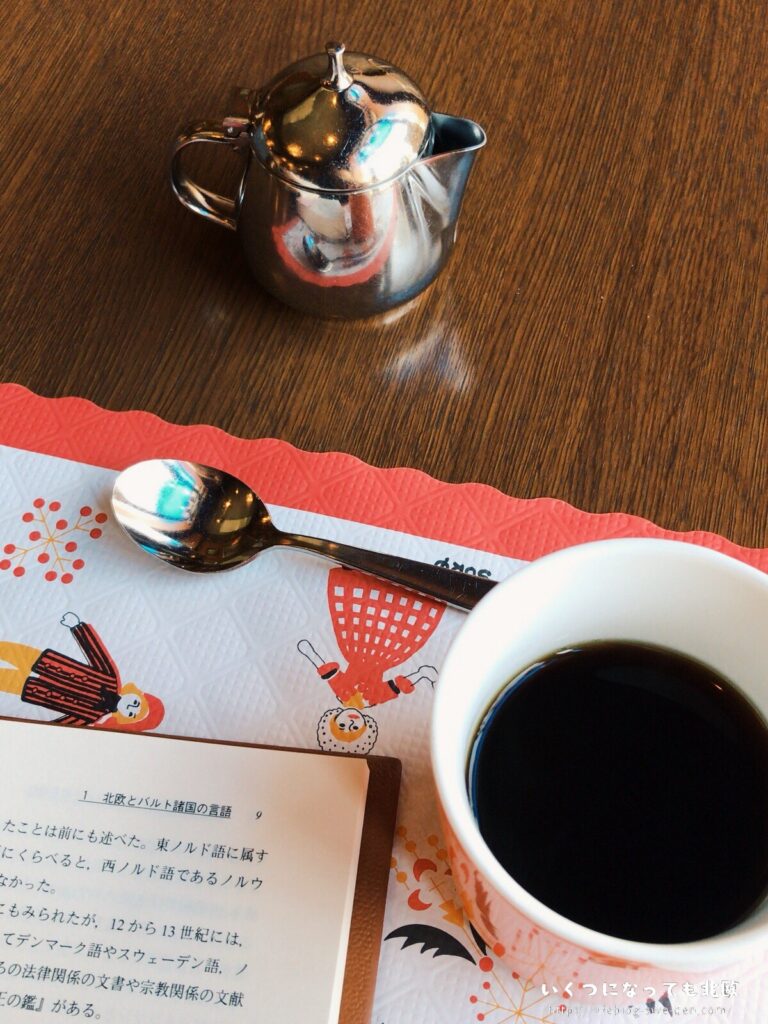

北欧言語についての本を読みながらひとりヒュッゲ時間を楽しんでいました。

それから、SOMPO美術館では『デンマーク・デザイン』展がありました。デンマークの素敵な椅子たちに再会できて、またデンマークらしいクリスマスツリーもあってウキウキできたのを覚えています。

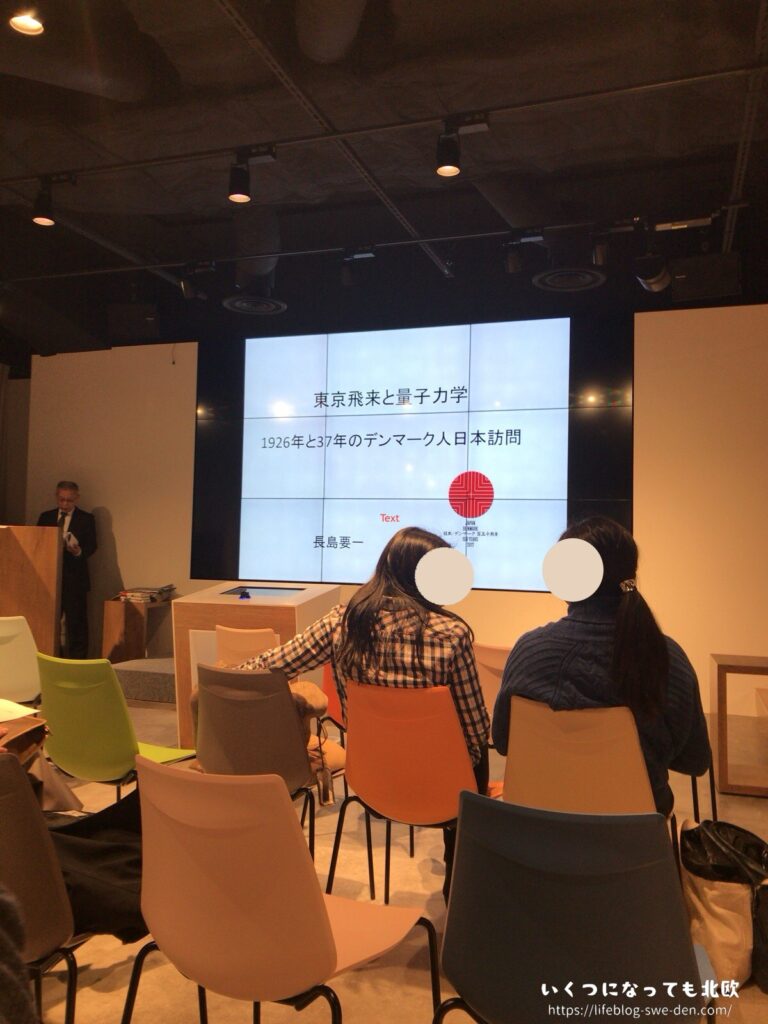

最後に、コペンハーゲン大学教授 長島要一 氏による『東京飛来と量子力学 1926年と37年のデンマーク人日本訪問』という公演に行ったときのこと。

詳しい内容は、当時メモしたノートを探さないといけないのですが (←失礼、、、すみません)、記憶にあるのは (そして記憶が正しければ)、当時デンマーク人が日本へ訪問したモノクロ写真をスクリーンで見せてくださり、それがとても興味深かったことです。講演後、長島教授と少しお話をさせていただいたのですが、こんな見ず知らずの私に対しても優しく対応してくださいました。このときを機に、日本デンマーク協会へ加入してみたのですが、方向性がどうやら私の向かいたい方ではなさそうでしたので1年で退会してしまいました。

デンマーク通信で描いていたイラスト

ここでは、デンマーク通信に掲載したイラストの一部を紹介します。時代とともに使用していたツールに少し違いがあります。これらのイラストは私のお絵描き用インスタグラムアカウントにもあります。

なお、デンマーク通信そのものは電子化して Amazon Kindle で読んでいただけますが、現在この形式を継続するか、ZINE として紙に印刷して5巻(5年分)を発行してみるか検討中です。どちらがいいと思いますか?

デンマーク通信、映画『アダムズ・アップル』とコラボ!

デンマーク通信を制作して3年目の2019年は、トーキョー ノーザンライツ フェスティバルの『前夜祭』なるものへ行ってみました。2011年から毎年開催されていたこの北欧映画祭。1週間しか開催されないので、毎年は行けず見逃した作品もあります。2019年は、この前夜祭というイベントに行ってよかった、デンマーク通信を続けてきてよかったと思った年でした。

というのも、前夜祭会場で嬉しい再会があったのです。

それは映像翻訳学校で何度かお話ししたことのあるスタッフさんとの再会。私のことを覚えていてくださり、とても嬉しかったです。そして、なんとこれからデンマークのある映画を上映しようとしている配給・宣伝チームがいるとのことで、そのメンバーの方に私を紹介してくださいました。「デンマークが大好きで、デンマーク通信を発行したりしています。何かお手伝いできることがあったら是非お願いいたします」とお伝えしました。

そしてそれが現実に。

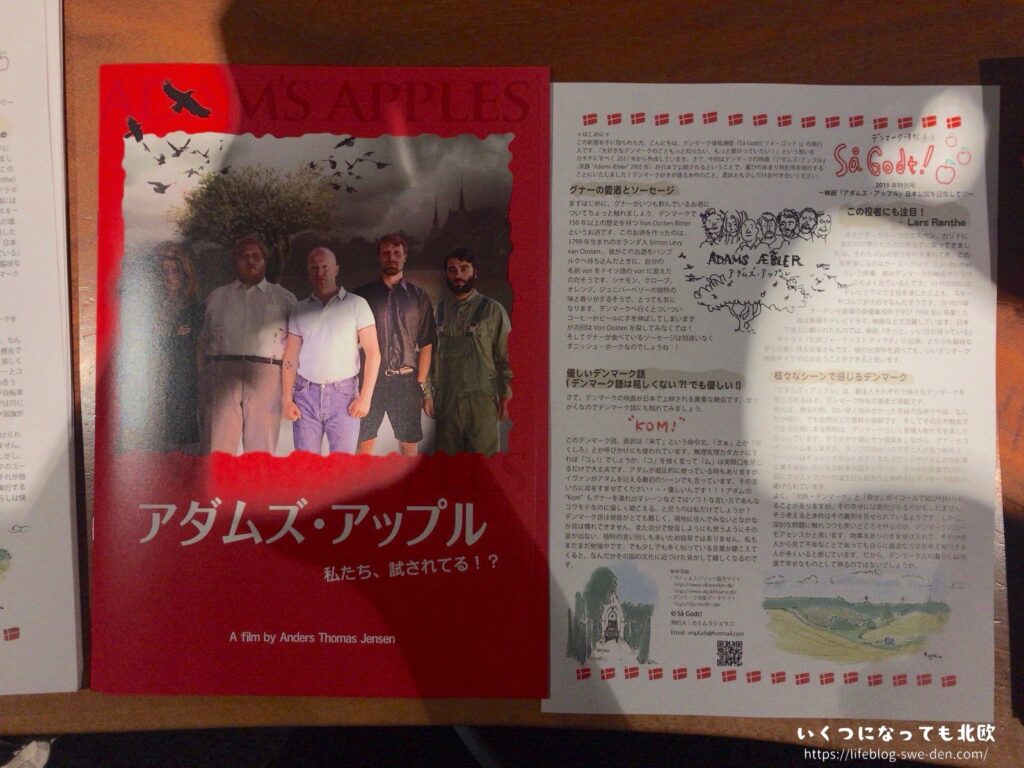

そのチームのお手伝いをさせてもらえることになったのです。彼らが是非多くの人に観てもらいたいと上映の準備を進めていたのは、デンマークの映画『アダムズ・アップル (原題:Adams æbler)』、2005年の作品です。当時からすれば14年前と結構古めの映画でしたが、古い映画という印象はほとんどありませんでした。それは、この映画の特徴でもあるデンマークのブラックユーモアやカルチャーが私たち日本人には新鮮だったからだと思います。日本では過去にトーキョー ノーザンライツ フェスティバルでされたことがありましたが、通常の劇場上映としては日本未公開だった映画。この配給・宣伝チームに参加できたことはとても貴重でした。

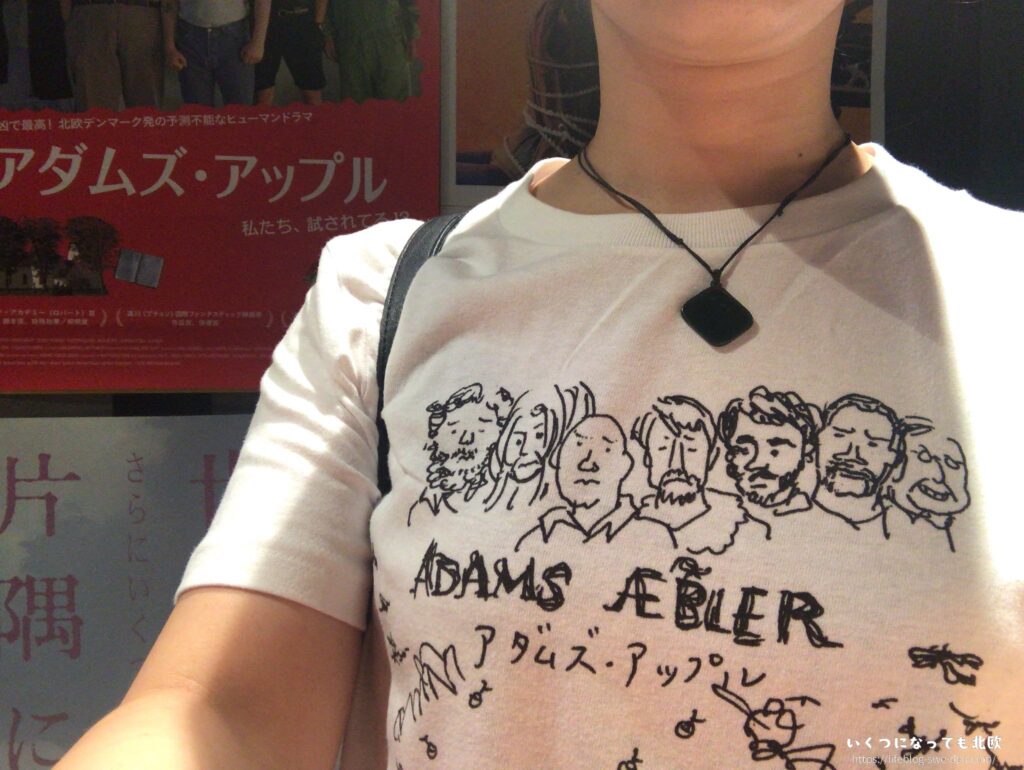

私が担当したのはデンマーク現地でその映画がどのように評価されたかなどのリサーチや、パンフレットへのイラストと (恐れながら) コラム提供などでした。また『特別号』と題して本映画用にデンマーク通信を作って試写会などで配布させていただきました。それから、チームのスタッフTシャツになったイラストもあります。それは、実は提供予定ではなく、かなり気を抜いて、でも楽しんで描いていたイラスト。チームに気に入っていただき、その後、『アダムズ・アップル 』ファンの方々からも嬉しいコメントをいただきました。あるチームメンバーは、「これ、そのつもりで描いたんじゃないでしょ。そういうのが意外と採用されるもんなんだよね!」と教えてくれました。こうしてなにげなく描かれたイラストが、奇跡的に周りの方々に喜んでもらえてニヤニヤが止まりませんでした笑。

私の人生から絵とデンマークが切り離せなくなった。実はスウェーデンも、なのである。

さてさて、ずいぶん長いブログ記事になってしまいましたが、楽しんでいただけた方が1人でもいたら嬉しいです。

日本では2020年からコロナが蔓延し、その期間がすごく長く感じたので、2019年の『アダムズ・アップル 』の思い出はすごく遠い過去に感じます。2020年も2021年も、デンマーク通信を通して絵を描き続けていました。そして2022年にデンマークへ引っ越してからも (↓)。

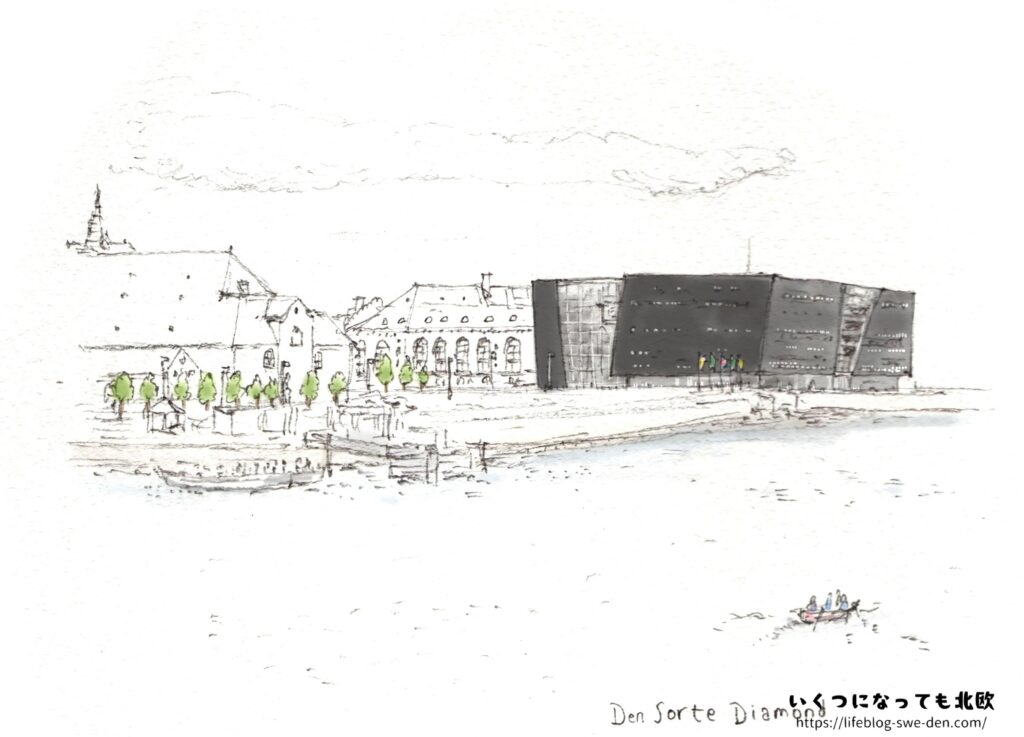

スウェーデンに頻繁に行くようになってからは、スウェーデンの絵も増えてきました (↓)。

ずっと、こういう絵を描いていきたい。ずっと、デンマークと、そしてスウェーデンと、自分の「好き」が重なったシーンを描いていきたいと思っています。

これまでもそうだったように、これからも他の挑戦や、さまざまな葛藤で忙しくなるときがあると思います。実際、このブログを描いている現在もそうであるように。ですが、これからもいつも心にデンマークがあって、スウェーデンも実は前からつながりが少しあって、今はより濃くなっているところ。「絵を描かなきゃ」というプレッシャーを自分で作らないように心がけています。描きたくなるときは、描かないと済まないような気持ちが押しよせてくるので、その声を聞くことにしています。それは嬉しいときでも、ストレスいっぱいのときでも。面白いことに、つらくて泣いてしまいそうなときに絵を描くと、スッキリするうえ、いい絵が描けたりするんですよね。

自分のスローなペースでですが、これからも絵を描き続けて、北欧好きの方々を笑顔にできたら嬉しいです。たまには北欧以外の絵も描くことがあるかもしれません。他の国へ旅行したときに見たシーンも、もっと描きたいと思っているんです。完成したら是非見てください。